ブログ

11.142025

なぜ「遺言書があるのに相続トラブルになる」のか?

遺言書は被相続人の意思を明確に表した重要な書類ですが、それだけで相続トラブルを完全に防げるわけではありません。法的・実務的な要件を満たしていなかったり、相続人間の認識のズレやコミュニケーション不足があったりすると、遺言書があっても紛争に発展するケースは全国的に見られます。

本記事では、遺言書をめぐるトラブルの原因を整理し、作成・管理・活用の際に押さえておきたいポイントと、専門家(行政書士等)を活用する際の留意点をわかりやすく解説します。

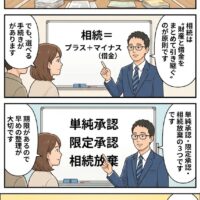

■ 遺言書があってもトラブルになる主な原因

-

形式・内容の不備

遺言書の方式(全文自書、日付、署名等)を満たしていない、財産の対象・範囲が曖昧、特定されていない、あるいは時代の変化(再婚・養子・財産の増減等)を反映していないと、相続人間で「この遺言は有効か/誰に何が渡るのか」の認識にズレが生じます。 -

相続人・財産項目の見落とし

遺言作成時点から相続発生までに、相続人の出生・死亡・養子縁組・再婚・転籍などの変動があると、遺言の対象とならない財産・相続人が後で出てくる可能性があります。これが争いの原因になります。 -

遺言執行・周知・管理の甘さ

遺言執行者が指定されていない、自宅保管のまま発見が遅れる、遺言内容を相続人に説明していない、あるいは保管制度を利用していないと、遺言が存在していても実行段階で混乱が起こり得ます。 -

家族構成・財産構成の変化に未対応

子や孫の誕生、再婚や離婚、相続財産の増減・売却など遺言作成後の変化に遺言が追いついていないと、現状にそぐわず、相続人から「このままでは不公平」と感じられて紛争の火種になります。

■ 遺言書を有効に活用するためのポイント

-

遺言を作成する際は、財産の種類・所在・地番など「何を誰に」譲るかをできるだけ具体的に記載することが重要です。

-

作成後も、財産構成・家族構成の変化を反映して定期的な見直しを検討しましょう。

-

保管は、例えば公的な「遺言書保管制度」を利用したり、遺言書の存在を相続人に知らせておくなど、発見遅れや改ざん・紛失リスクを低減させる工夫が有効です。

-

遺言執行者を指定しておき、役割・範囲・手続きについて相続人に前もって説明しておくと、死亡後の手続きがスムーズになります。

-

相続人・受遺者への説明や相続人間の対話を促し、遺言内容を「知る」段階を作っておくことで、受け止め方のギャップを軽減できます。

■ 専門家(行政書士等)を活用する際の留意点

専門家の関与は非常に有効ですが、役割・限界をきちんと理解しておくことが重要です。

-

行政書士は、遺言書の原案作成支援・必要書類整理・保管制度の案内・相続人調査などの事務支援・相談支援が可能です。

-

専門家を選ぶ際は、費用・範囲・役割分担を明確にし、「遺言作成」「遺言保管」「相続人説明」「遺言執行支援」など一連対応ができる構成を確認しておくと安心です。

■ トラブルになりそうな典型ケース(事例紹介)

-

被相続人が自筆証書遺言で「全財産を長男に」とだけ記載し、財産目録なし。家屋・預貯金・株式・動産の所在が不明で、他の相続人から「その預貯金もあるはず」と争いに。

-

公正証書遺言で再婚後の旧配偶者の子に不利な配分が記されており、相続人が内容を把握しておらず、裁判所への異議申し立てが長期化。

-

遺言書を自宅保管していたが、被相続人の死亡後発見が半年後。相続手続きが先に進んでいたため、遺言の存在が発覚して関係者の混乱を招いた。

これらはいずれも「遺言書がある」だけでは安心できない典型パターンです。

■ まとめ

遺言書は、被相続人の意思を尊重し、相続を円満に進めるための有効手段ですが、形式・内容・保管・相続人間の理解という観点を抜かしてしまうと、 トラブルを招く温床ともなりえます。

専門家(行政書士等)を活用する際は、支援範囲と限界を把握し、必要に応じて司法書士・弁護士との連携体制をとることが賢明です。

早めに遺言作成・保管・説明を進めておくことで、将来の安心が大きく違ってきます。