- Home

- 業界トレンド

業界トレンド

-

12.292025

「争族」回避戦略|遺言書で未来を守るには

相続は、ご家族にとって大切な節目である一方、ちょっとした行き違いがきっかけで話し合いがこじれ、いわゆる「争族」になってしまうことがあります。その原因の多くは、相続人の間で**「何が遺産に含まれるのか」「誰がどれだけ受け取るのか」**といった前提が共有できないまま、手続きが進んでしまうことです。

続きを読む -

12.222025

遺言執行者制度を有効活用するコツ

遺言書を作っても、内容を実際に実行する段階で手続きが止まってしまうことがあります。その原因の一つが、「遺言執行者」を決めていない(または役割を誤解している)ケースです。遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現するために、相続手続きを進める“実務の窓口”となる存在です。

続きを読む -

12.152025

40代・50代が動き出している!「中年相続」ニーズと準備のポイント

40代・50代が相続を意識し始める理由40代・50代になると、 住宅ローンや子どもの教育費 親の介護・施設入所 自分たち夫婦の老後資金など、人生の大きなイベントが一度に重なります。

続きを読む -

-

12.12025

「デジタル遺産」どう扱う?生前に知っておきたい管理と相続のポイント

インターネットサービスが生活の一部となった現在、故人が残す「デジタル遺産」の扱いが重要性を増しています。デジタル遺産とは、SNSアカウント、電子メール、クラウドデータ、オンラインバンキング、仮想通貨、電子マネー、オンラインゲームのアイテムなど、オンライン上に存在する資産やデータを指します。

続きを読む -

11.242025

ペットを遺すための相続プランとは? いま注目される新しい備え方

近年、高齢者の単身世帯や核家族化が進む中で「自分が亡くなった後、ペットの世話はどうなるのか」という不安を抱える方が増えています。日本の民法ではペットは「物」として扱われるため、人と同じように「相続させる」ことはできません。

続きを読む -

11.172025

コロナ禍以降、相続相談の内容が変化している背景と対策

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続に関するご相談が全国的に増えており、特に「遺言書の作成・確認」「遺産分割協議」「相続税・税務対策」などのニーズが高まっています。

続きを読む -

11.102025

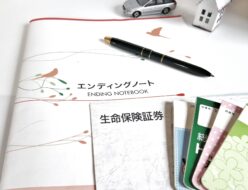

相続財産の「見える化」|事前整理の必要性

近年、川崎市でも「相続財産の見える化」の重要性が高まっています。「見える化」とは、相続財産の全体像を整理・把握し、相続人がどの財産をどのように承継するかを明確にすることです。これを進めることで、相続開始後の混乱やトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きにつなげることができます。

続きを読む -

11.32025

川崎市で進む「終活」意識の変化と行政書士の関わり方

川崎市では高齢化が進み、「終活」への関心が急増しています。高齢者が増える中、人生の最終段階をどう過ごし、葬儀や遺産相続、財産管理などを適切に準備する必要性が高まっています。川崎市の高齢者だけでなく、その家族も終活を通じて安心して老後を迎えたいと望む声が増加しています。

続きを読む -

10.272025

相続手続きのオンライン化が進む中で川崎市民が気をつけるべきこと

全国的に相続手続きのオンライン化が進み、特に新型コロナ以降、非対面での申請需要が増加しています。川崎市でも、遺産分割協議書の作成支援や戸籍謄本の取得、遺言書の認知申請など一部の相続関連手続きがオンラインで可能になっています。

続きを読む