ブログ

11.172025

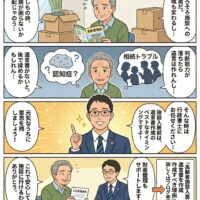

コロナ禍以降、相続相談の内容が変化している背景と対策

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続に関するご相談が全国的に増えており、特に「遺言書の作成・確認」「遺産分割協議」「相続税・税務対策」などのニーズが高まっています。家庭内のコミュニケーション制限やリモートワークの普及、親族が遠方にいるケースの増加などが影響し、従来の対面相談だけでは手続きが進みにくくなっています。

本記事では、コロナ禍以降に増えている相続相談の傾向と、どのような点に注意すべきか、また専門家(行政書士等)を活用する場合のポイントを整理します。

■ コロナ禍で増えた相続相談の特徴

-

遺言書作成・確認の相談増加

感染リスクに対する不安から、「自分の意思を明確に残したい」というニーズが高まり、遺言書の作成や既存遺言書の確認を希望するご相談が増えています。 -

遺産分割協議が難航しやすい環境

親族が集まりにくく、遠方在住・疎遠といった背景があると、相続人間の話し合いが進みにくくなり、結果として遺産分割協議が長期化するケースが目立っています。 -

都市部の資産構成や居住形態の変化に伴う相談

例えばマンション・複数不動産・共有持分といった都市型資産の比率が高い地域では、相続税や財産分割の視点から専門的な相談を要する場面も増えています。 -

相談手段・書類収集のオンライン化・非対面化

外出自粛・高齢者の移動制限などから、オンライン・電話・メールでの相談や書類の郵送取得を必要とするケースが増え、専門家側も対応体制を整える必要性が高まっています。

■ 注意すべきポイントと事前対策

-

遺言書を作成していたとしても「形式・内容・保管・更新」が適切でなければ、トラブルの火種となる可能性があります。

-

遺産分割協議に着手する前段階として、相続人が誰か・財産がどこにあるか・評価がどうかをできる限り早期に把握することが重要です。

-

遠方在住・疎遠・多世代・再婚・異動などの要素があると、書類収集にも相続人調整にも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール設定が必要です。

-

専門家に相談する際は、役割と限界を理解することが大切です。たとえば、登記申請は原則として「司法書士」の専権業務であり、行政書士は登記申請そのものを代理できないという点を認識しておきましょう。

■ 専門家(行政書士等)を活用する際のポイント

-

行政書士は、相続相談、遺言書の作成支援、相続関係説明図・家系図の整理、必要書類の収集代行等を行うことができます。

-

ただし、上記の通り登記申請代理・登記書類の作成代理などは司法書士の業務領域となるため、行政書士がこれを単独で行うことは適切ではありません。

-

相続税対策・評価・分割協議など税理士・司法書士との連携が必要なケースも多いため、依頼時には「どの専門家が何を担うか」を確認しておくと安心です。

-

相談時には、費用・範囲・役割・見通しを明確に提示されているかどうかもチェックしましょう。

■ ケーススタディ(相談が増えている典型例)

-

遺言書の見直しを早期に行った事例:コロナ禍で安心を求めて遺言書を作成されたご家庭。専門家の関与により、再婚・養子縁組・財産変動にも対応できる形で遺言書を整備し、相続開始時の争いを回避。

-

遠方に住む相続人がいる事例:相続人のうち数名が別地域・海外在住。対面協議が難しいため、オンライン会議・資料共有を取り入れた遺産分割協議サポートにより、意見対立を早期に整理できた。

-

都市型資産を含む事例:マンション・駐車場・複数所有地を持つ被相続人。相続税負担・分割方法・共有持分の整理が相談の主眼。税理士・司法書士・行政書士のチーム連携で総合対応された。

■ まとめ

コロナ禍以降、相続相談の内容・形態・ニーズは明らかに変化しています。遺言書作成・財産調査・相続人調整・非対面支援など、早期に準備を進め、専門家を適切に活用することがトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

特に「誰に何を」「どのように」「どの専門家が関わるか」を整理しておくことで、相続開始後の混乱を大きく軽減できます。