ブログ

10.132025

二次相続問題にどう備えるか|行政書士が語る家族の対策

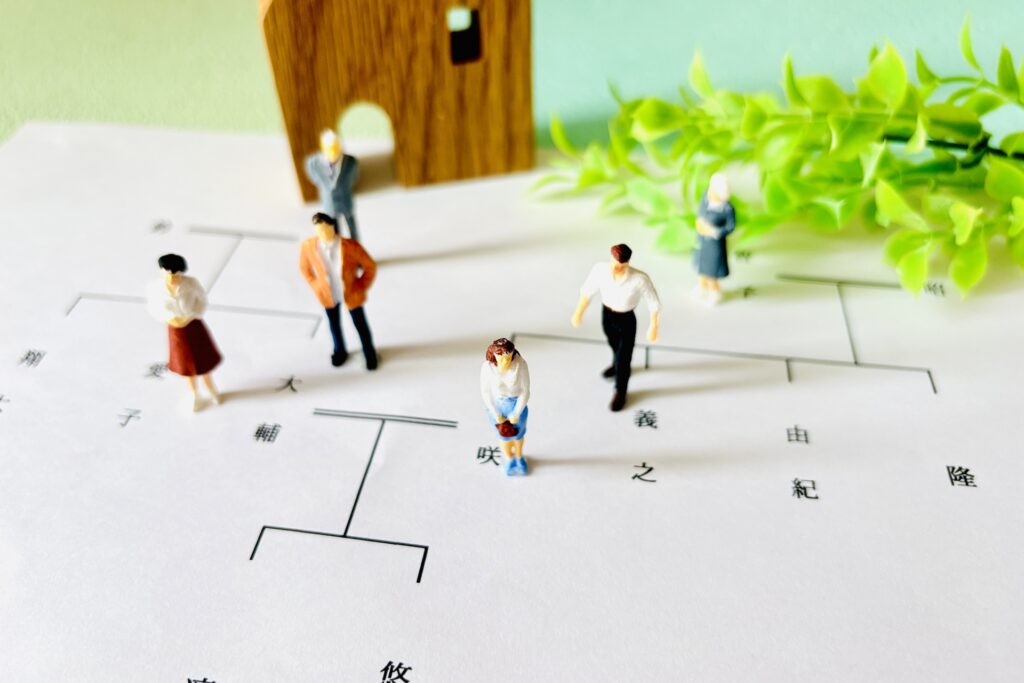

二次相続とは、配偶者など第一次相続の受遺者がその後に亡くなった際に発生する相続を指します。第一次相続で配偶者が相続した財産がそのまま残ると、配偶者控除などの適用状況次第で次の相続で課税対象が急増し、相続税負担の倍増や遺産分割のトラブルが生じやすくなります。川崎市は地価・不動産価格が高く、単身赴任や別居、共有名義の不動産、築古の狭小地など都市部特有の事情が多く、問題が顕在化しやすい点が特徴です。

典型的な悩みは、配偶者の死後に子ども間で争いたくない、相続税や固定資産税が想定以上に重くなる、預貯金や不動産をどう公平に分けるかが分からない、という点です。川崎市ならではの事例としては、長男が名義だけ移して管理していた実家を母が存命中にそのままにしたため、母の死後に他の兄弟と対立し売却が進まず税負担だけ増えたケースがあります。

有効な対策は、早期の合意形成、遺言書の作成、生命保険での納税資金確保、生前贈与や信託の活用などです。行政書士の専門的視点では、二次相続のリスクは「法的整理の未準備」と「情報の断絶」に起因することが多く、川崎市特有の不動産事情や家族構成を踏まえた具体策が必要です。遺言や遺産分割協議書の作成支援、相続手続代行に加え、税理士や司法書士と連携して登記手続きまで見据えたワンストップの支援を行い、まず現状の資産構成と家族の希望を整理することが第一歩です。

川崎市での二次相続の重要ポイント

川崎市の二次相続は土地利用や行政手続、家族の生活形態が絡むため実務対応が必要。要点を簡潔に示す。

- 地域特有: 固定資産税評価証明書・課税明細を市役所で取得し評価履歴を確認。再開発・区画整理・都市計画の影響やマンションの議事録・長期修繕計画・未収を照会。

- 書類・期限: 相続税申告(10か月)を念頭に第一次相続の戸籍・登記・評価証憑を一元管理。登記遅延は司法書士と早期対応。

- 財産別: 狭小地・接道不備は建築指導課へ照会。賃貸は契約・保証金・賃料債権を整理し代償金を算定。債務・担保は名義と抵当整理、金融機関と協議。

- 家族合意: 家族会議を行い議事録、資産一覧、負担案を文書化。複数シナリオで税額・キャッシュフロー試算。

- 連携と証拠保全: 市窓口・税理士等と連携し書面化、公正証書も検討。

- チェックリスト: 固定資産評価証明取得、管理組合書類回収、都市計画照会、戸籍・証憑整理、家族会議、専門家窓口確保。

前述の一般対策を踏まえつつ、上記の地域特有の実務ポイントを早期に整理することで、川崎市における二次相続の現実的リスクを大幅に低減できます。行政書士は文書作成・手続きの設計・合意形成支援を通じて、家族が合意に基づく「動きやすい状態」を作ることが役割です。

川崎市での具体的なケーススタディ(行政書士の視点から)

ケース1:長男が管理していた実家の名義問題(失敗事例)

事案の概要(登場人物と財産):父(麻生区・土地古家)、母(同居)、長男(管理)、次男・三男(別居)

問題点の発生経緯:長男が管理して登記放置。第一次相続で名義変更・合意書を作らず長男単独で登記→母死亡後に争い。

行政書士としての対応(問題点と反省):第一次相続での登記欠如と口約束の危険。紛争後は中立的ファシリテーション、評価証明・簡易鑑定で代償分割案提示。

学べる教訓:管理実績のみで法的処理を進めない。第一次相続で戸籍・登記・合意書を整備。

ケース2:遺言+生命保険で税負担を回避した成功事例

事案の概要:母(中原区・マンション・預貯金)、子A・B

行政書士の実務的対応(ステップ):公正証書遺言でAへマンション、代償金明記。生命保険でBへ現金確保。合意書公正証書化。

成果と解説:不動産維持と現金補償を両立、書類整備を支援。

ケース3:狭小地・接道不備を抱える実家での信託導入(先進的解決)

事案の概要:父(高津区・狭小地)、子3名

行政書士が提案した手法:家族信託で管理・処分を明確化、市への事前照会、売却シナリオ明記。

成果:共有凍結回避、行政回答を契約書に添付して立証力向上。

行政書士としての具体的アクションリスト(各ケース共通で行った手順)

- 初期面談で資産目録作成 2. 固定資産税評価証明・都市計画情報取得 3. 専門家連携で評価・税務試算 4. 家族会議議事録と合意文案提示 5. 公正証書遺言・信託契約等の作成支援 6. 相続発生後の戸籍収集・名義変更支援

よくあるつまずきと行政書士の即効策

・口約束のみ→暫定合意書と資金履歴の明文化

・税額想定なし→税理士と試算提示

・都市計画無視→市への事前照会・書面取得

読み手への実務的アドバイス(すぐできること)

・固定資産税評価証明を取得 ・管理実績でも必ず合意書作成 ・不動産争点は鑑定士見積を取得して交渉材料にする

川崎市での二次相続の注意点

第一次相続で配偶者控除や小規模宅地等の特例を使っても、配偶者の死で財産が再び相続対象になり税負担が増える可能性があります。生命保険や現金、代償金で納税資金を確保し、税理士と二次相続の試算を必ず行ってください(前述の概要を参照)。

川崎市は接道不足・再建築制限・用途地域・再開発で評価が変動しやすいので、市役所(都市整備課・建築指導課)へ照会し書面保存を。固定資産税評価証明、登記事項証明、借入残高、賃貸契約、管理組合議事録等の書類を整理してデジタル保存し、共有の放置は避けてください。マンションは管理費・修繕積立金の滞納や長期修繕計画、借家人の権利関係を確認。

抵当権や保証債務が残る場合は金融機関と協議し、売却や名義変更の手続きを想定。家族間の合意は口約束でなく議事録や暫定合意書(可能なら公正証書)で文書化。遺言、公正証書遺言、家族信託、生前贈与は目的と税務影響を踏まえて使い分け、保険受取人設定や特例要件の細部に注意してください。相続税申告期限は死亡から10か月。一次相続の証憑は二次相続でも必要です。早めに司法書士・税理士・鑑定士と連携して実務ミスを防ぎましょう。

即実行できる短期アクション

- 固定資産税評価証明・登記簿・管理契約書等の取得と一元管理

- 川崎市役所(都市計画・建築指導)への現地照会書面取得

- 家族会議の実施と暫定合意書の作成

- 税理士と二次相続を見据えた税額試算

- 公正証書遺言や家族信託の検討開始

行政書士の立場からは、書面化と専門家ネットワークの活用が最大の予防策です。

行政書士によるよくある質問と対策

- Q: 「一次相続で配偶者に全て渡したが、二次相続で相続税や分割でもめるのではと不安です。どう備えればよいですか?」

対策:一次相続の証憑(遺産目録・評価・登記簿・相続税申告書控・保険証券等)を整理・保存。納税資金は受取人指定の生命保険等で確保。代償分割は事前合意を文書化。文例:

「被相続人Aの死亡に伴い、当該不動産(登記簿上の表示)を相続する者は、相続分に応じて他の相続人に対し、相続開始後○か月以内に金○○円を支払うものとする。」評価は鑑定等で数値化。必須書類:固定資産税評価証明、登記簿、保険証券、銀行残高・借入証明、戸籍謄本。 - Q: 「長年実家を管理してきたが登記名義が移っていない。二次相続でトラブルにならないか心配です。」

対策:管理実績を裏付ける領収書・振込記録等を収集し、暫定合意書(管理期間・具体行為・費用負担・移転条件)を作成して添付。手順:資料収集→家族会議で合意→公証確認→司法書士による登記。 - Q: 「遺言はあるが、他の相続人から争いになりそうで執行が心配です。どう支援してくれますか?」

対策:自筆遺言は無効リスクがあるため公正証書遺言を推奨。遺言に分割方法と執行者を明示し、遺留分対策は保険や信託で設計。執行者文例:

「遺言執行者として○○(氏名・住所)を選任し、必要な手続きを行う権限を有する。執行者は相続人間の合意形成のため、相応の費用を被相続財産から支出できるものとする。」紛争時は協議書作成・調停資料作成を支援(訴訟は弁護士連携)。

現場必須事項:文書化・エビデンス二重保管・早期に税理士・司法書士等を同席・公正証書活用・定期見直し。留意:原本厳重保管。

川崎市全域での二次相続問題のメリット

行政書士の実務観点から具体的なメリットと、それを現実化するための実務的ポイントを挙げます。

- 家族の生活と精神的安定(争族回避)

遺言・合意書・信託で争いを防ぎ、急な売却や生活資金不足を回避。 - 税務上のメリットと資金繰りの確保

保険・代償分割・現金準備で納税資金を確保し、不利な売却や税負担増を抑制。 - 資産価値の維持・最大化

市の都市計画等情報を反映し、売却・活用の最適時期を見極める。 - 運用・管理コストの低減

管理権限を明確にして滞納・賃借人対応の混乱を防止。 - 手続きの簡素化と費用削減

一次相続で書類を整理すれば手続き負担と専門家費用を低減。 - 中小事業承継の円滑化

事業資産の継続性と資金確保を設計で担保。 - 地域資源としての活用余地確保

再開発等の恩恵を取り込む設計が可能。 - 専門家連携による総合的な安全網

行政書士を中心に税理士・司法書士・鑑定士で整合的設計。

実務でこれらのメリットを実現するための初動(行政書士として推奨する短期アクション)

- 資産目録(評価付き)と負債明細の作成・保管

- 川崎市の固定資産税評価証明・都市計画情報の取得(書面で)

- 家族会議の開催と暫定合意書の作成(管理実績のエビデンス添付)

- 納税資金確保の手段検討(生命保険、現金の配分、代償金試算)

- 公正証書遺言または家族信託の検討・専門家同席での設計

以上を文書化し、地域特性を踏まえた合理的ルールで合意しておくことを強く推奨します。

ポイント

- 初動で必ず確認すべき「現地リスク指標」(短時間チェック):

接道は公簿だけで判断せず現地で幅員・境界・通行を確認し、市建築指導課へ現況照会で書面取得。都市計画(用途地域・道路・再開発)とマンションの滞納・長期修繕・議事録も確認。 - 書類収集の優先順位(ワーキングリスト):

固定資産税評価証明、登記事項証明、公図、建築確認、接道確認、公共料金支払記録・賃料振込履歴、戸籍・相続申告書を電子化保管。 - 代償金(現金補償)を設計するための簡易試算式(実務時の目安):

想定売却価Aと取得割合差で代償金を算出し、譲渡税・処分費は税理士と精査。 - 暫定合意書に必須で入れるべき項目(テンプレ項目):

管理者・期間・管理行為・負担按分・名義移転条件・代償金算定・支払期日・遅延利息・仲裁条項。公正証書化を推奨。 - 家族信託導入時の必須条項(契約設計の視点):

受託者権限範囲・受益配分・終了事由と処理・必要書類添付・受託者報酬基準を明文化。 - 専門家連携ワークフロー(事例管理の実務フロー):

行政書士(初動・暫定合意)→司法書士(登記)→税理士(税額)→鑑定士(評価)、共有フォルダで証拠管理。 - 実務上よく見落とされる落とし穴と予防策:

管理実績=権利ではないため証拠添付、保険金受取人と分配を明記、小規模宅地特例の二次影響確認、登記スケジュール合意。 - 川崎市周辺で活きるコミュニケーション術(現場のコツ):

窓口は複数課で書面取得、借家人・管理組合は記録化とメール確認、家族会議は事前アジェンダと行政書士作成議事録で中立性担保。 - まず今日にできる3つのアクション(即効):

固定資産税評価証明と登記事項証明を取得、管理実績を時系列で整理・電子化、家族会議候補日を決め議事録テンプレを依頼。

書面取得と数値・証拠に基づく合意設計が争族防止と二次相続負担軽減の最短ルートです。

まとめと結論

結論は、地域特性を踏まえた「早期の現状把握」と「合意を残す仕組み作り」に尽きます。都市部特有の不動産事情や管理の複雑さを放置すると二次相続で紛争や過大な税負担を招くため、まず資産と書類を正確に把握し、家族で合意の枠組みを作ることが最優先です。

具体的には以下の順序で行動することをお勧めします。

- 現物確認・書類収集:固定資産税評価証明、登記事項証明書、公図、賃貸契約書、管理組合議事録、戸籍謄本等を揃え、川崎市役所の都市計画課・建築指導課へ接道や開発計画の照会を文書で取得する。

- 情報整理と数値化:不動産の実勢想定価格、税負担、納税資金を税理士と試算し、代償分割が要る場合の現金手当てを設計する。

- 家族合意の形成:口頭で済ませず暫定合意書や議事録を作成し、可能な項目は公正証書化。支払履歴等を保存する。

- 制度設計の実行:遺言(公正証書)、家族信託、生前贈与、生命保険で管理権と現金を分離・確保し、司法書士・税理士と連携して決定する。

- 継続的見直し:資産・家族状況は変わるため3〜5年ごとに更新し、書類は参照しやすく保管する。

行政書士は書面作成・合意形成のファシリテーター、行政照会の窓口、専門家連携の取りまとめ役として有効です。例えば家族会議の議事録、公正証書遺言の手配、暫定合意書ドラフト、書類整理・電子化、行政照会代行などで争いに発展しにくい状態を作れます。

最後に、最も実践的な第一歩は「現状資料の一括収集と最低1回の家族会議の実施」です。資料が揃えば現実的な選択肢と費用・税負担が見えます。まず資料を集め、専門家と現状整理から始めてください。

行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報

行政書士に相談する最大の理由は、「書面で効力ある合意を作り、行政との手続きをスムーズに進め、家族間の争点を未然に可視化する」ことです。特に二次相続は、一次相続での処理が将来の課題を左右します。行政書士は法令に基づく書式作成・公正証書化手配・川崎市役所等の窓口照会代行・書類整理・保存方法設計を行い、裁判や長期紛争に発展しにくい「動きやすい状態」を構築します(前述のノウハウと併せて有効です)。

主な提供価値:書類作成・チェック(遺言案・遺産分割等)・行政照会・証明取得代行・家族会議のファシリテーション・専門家連携コーディネート・事務管理・証拠保全。

相談時の主なご用意書類:被相続人・相続人戸籍、住民票、登記事項証明・固定資産税評価証明・公図、預貯金残高証明、借入残高・抵当権関連、保険証券・年金書類、賃貸契約書、既存遺言・贈与等。

手続き概略:1) 初回面談・書類確認 2) 資料収集・一次評価 3) 家族会議準備→合意形成 4) 合意書・遺言等文案作成→公正証書化等 5) 登記・税務手続きの橋渡し。