ブログ

10.152025

「限定承認」とは?リスクを抑える相続方法の一つ

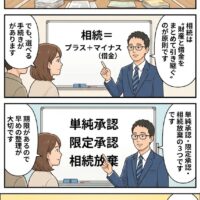

近年、相続で「被相続人に借金があるか分からない」「遺産を相続したら負債まで負わされるのではないか」との不安が増えています。川崎市では高齢化で賃貸戸建や小規模アパート、郊外の農地・駐車場など複数不動産を残して亡くなる例が多く、固定資産税滞納、住宅ローン残債、古い保証契約や金融商品の解約残高など、相続開始後に判明する債務が目立ちます。当事務所でもこうした事例が増加しており、「限定承認」を検討したいという相談がここ数年で顕著に増えています。

限定承認は、相続人が相続財産の範囲内で負債の清算を行うことで、過大な個人的負担を避ける手段です。しかし、相続を知ってから3か月の期限や戸籍・遺産目録作成、相続人間の合意など実務上のハードルがあります。よく寄せられる悩みは期限超過の不安、戸籍や目録作成の負担、費用対効果の不安、相続人間の意見不一致です。

費用や手間をかけた結果に伴うリスクの不安や他の相続人との合意形成の難しさにも対応します。具体的には、戸籍の収集、遺産目録の明細化、債権者への照会、必要時の不動産評価や税滞納の整理を代行し、申述書類を作成して家庭裁判所へ提出します。川崎市特有の不動産事情(共同所有、賃借関係、税の滞納等)に精通した当事務所は、初動の不安を軽減し、限定承認を含む最適な相続対応へ導くことが可能です。

川崎市での限定承認の重要ポイント

前述の背景を踏まえ、行政書士の実務視点から限定承認を検討する際に押さえるべき重要ポイントを、手続きの流れ・必要書類・地域特有の注意点・実務上の落とし穴・費用と所要時間の目安に分けて具体的に解説します。限定承認は有効な相続リスク軽減手段ですが、要件と運用が厳格なため準備不足は却って不利益を招きます。

- 限定承認の要件(実務上絶対に確認すべき点)

- 相続人全員の共同申述が必須。単独申述不可。

- 申述期限は「相続を知った時から3か月」。死亡日等の証拠保存を。

- 責任は相続財産の範囲内に限定。換価・債権調査・弁済手続きが必要。

- 家庭裁判所での申述手続きの流れ(実務上のチェックリスト)

- 準備:被相続人の戸籍(出生〜死亡)、相続人戸籍・住民票、遺産目録。

- 債権者調査:通帳・借入契約・税滞納。

- 申述:管轄家庭裁判所へ申述。行政書士は作成可。裁判所から補正や公告指示あり。

- 必要書類(実務で頻繁に見落とされるものを含む)

- 被相続人の戸籍一式、相続人戸籍・住民票、遺産目録、登記事項証明書、固定資産税評価証明、通帳写し、借入契約・残高証明、税関連書類、相続関係図、委任状。

- 実務ポイント

- 不動産は固定資産税評価だけでなく実勢価格・路線価、賃貸現況を把握。

- 登記簿は法務局、税情報は市役所資産税課で取得。

- 空き家や共有物件の管理・撤去費用が債務を上回る場合あり。

- 実務上の落とし穴と回避策

- 預貯金引出や不動産処分は単純承認とみなされる危険。事前に裁判所相談を。

- 戸籍の連続性欠如で補正・遅延。チェックリストで漏れ防止。

- 医療費債務・個人保証・未申告税等の隠れ債務を念入りに調査。

- 費用感と所要時間の目安

- 書類準備〜申述:2〜6週間。裁判所審査・公告含め決着は数ヶ月〜1年以上。

- 実費は数千〜数万円、行政書士報酬は数万円〜十数万円。鑑定・売却費用は別途。

- 最後に(実務的な優先順位)

- まず3か月期限と相続人全員の意思統一を最優先。

- 同時に資産・負債の一次把握を進め、限定承認が有利か判断。

- 初動不安がある場合は早めに経験ある行政書士へ相談し、書類収集と申述を依頼することを推奨。

川崎市での具体的なケーススタディ(行政書士の視点から)

川崎市内で私が関与した事例を基に、限定承認を選択した流れと実務上の注意点を具体的に述べます(前述の一般論を踏まえた実務補足としてご参照ください)。

事案概要(仮名):被相続人A(中原区、賃貸一戸建+自宅マンション)。相続人は長男B(同居)と長女C(別居)。債務は住宅ローン1,200万、医療未払約200万、市税滞納疑い20万。預貯金約300万。Bは自宅維持希望、Cは負債回避で放棄検討。

対応と判断:3か月期限を意識して相続人会議を開催し、限定承認は全員一致が必要であることを確認。戸籍・通帳・ローン契約書・登記簿・固定資産税評価証明を収集し、川崎市役所へ税滞納照会。仲介手数料・修繕・解体等の換価コストを含め遺産目録で試算した結果、預貯金300万+不動産手取見込1,000万=1,300万に対し債務1,420万+処分費約150万で不足見込みとなり、限定承認が合理的と相続人全員が合意。申述書・遺産目録・戸籍類を作成して川崎家庭裁判所へ提出し、審判や口頭陳述が生じる場合は弁護士と連携。

申述後の実務:裁判所公告による債権届出を管理し、届出債権を整理。残高証明や医療機関への未払確認で債権が確定し、不動産売却や弁済計画を支援。書類収集2〜3週間、申述作成1〜2週間、公告・整理3〜6か月が目安。

注意点:預貯金引出は単純承認と見なされる恐れがあるため早期保全(凍結等)を図る。不動産換価見込みは地域性を反映し現実的に試算すること。遺産目録や債権調査は証拠を揃えて家庭裁判所の補正要求や後日の追及を避ける。争いが懸念される場合は行政書士と弁護士の併走体制を整備する。

結果:限定承認の選択により長女Cは個人的負担を回避し、相続財産の範囲で整理を進めることができた。行政書士の役割は期限管理・資料整備・債権調査・家庭裁判所への書類整備を迅速かつ正確に行い、相続人の不安を和らげ選択肢を確保することである。

限定承認の注意点

- 期限管理の厳格性と証拠保全

「相続を知った日」を起算点とするため、死亡診断書等の写し、葬儀関係書類、遺言書の写し等を即時保存し、起算日や合意日時を記録。3か月原則を過ぎると単純承認となる危険。 - 相続人全員の同意と合意形成の具体的方法

限定承認は相続人全員の共同申述が必要。戸籍・住民票で所在確認し、署名押印の合意書を作成。 - 行為による単純承認の誘発を避ける行動指針

預貯金引出し、不動産処分、財産の私的使用、家賃受領等は単純承認になり得る。銀行へ死亡通知・凍結依頼を迅速に。 - 債権者調査の網羅性と隠れ債務への対応

医療機関の未払金、市税・固定資産税滞納等も調査。川崎市役所や関係機関への照会で債権者リストを可能な限り完成させる。 - 不動産評価・換価コストの現実的算定

固定資産税評価だけでなく実勢価格、仲介手数料、解体・抵当権処理費等を見込む。共有不動産は合意難航で換価困難。 - 家庭裁判所手続き後の債権処理と公告対応

補正要求や債権届出の整理が生じるため、債権証明書類を準備し、和解案のシミュレーションを相続人で共有。 - 税務的取扱いと申告期限の調整

相続税申告は原則10か月。限定承認が間に合わない場合は税理士と仮計算・延納・物納を検討。市との折衝が必要な場合あり。 - 相続人間の紛争化・専門家介入のタイミング

協議が長期化・争点化する際は早期に弁護士を交え、行政書士・税理士と連携スキームを構築。 - 実務上の簡易チェックリスト(直近対応)

死亡日・起算証拠、相続人所在と合意書、通帳写し・借入証明、固定資産税評価・登記簿、医療機関照会、銀行凍結依頼、遺産目録、専門家相談。 - 万一期限を過ぎてしまった場合の対応

期限超過で単純承認の疑いがある場合でも事実整理を最優先に。行為の有無を確認し、行政書士・弁護士と救済の可否を検討。

行政書士によるよくある質問と対策

Q1「いつまでに何を準備すればいいですか?」

3ヶ月の起算点確認と証拠保存が最優先。必須一次資料:被相続人の戸籍(出生〜死亡の連続)、相続人全員の戸籍・住民票、死亡証明、通帳写し、ローン契約・残高証明、不動産登記事項証明書、固定資産税評価。現物または写しを揃え、相続人連絡先と署名を確保。行政書士は収集代行・チェックリスト作成を行います(実費別)。

Q2 費用

実費+行政書士報酬。目安8万〜18万。事案で増減。弁護士費用は別。

Q3 意見不一致

まず文書化した合意を目指す。調停・審判は弁護士対応。行政書士は会議開催・議事録・同意書雛形を作成。

Q4 期限内に揃わない

証拠保存と「着手」を示す文書を用意。代行で補完。救済は難しいため早期相談。

Q5 銀行口座

払い戻し等は単純承認の恐れ。速やかに死亡通知・口座凍結依頼。照会文や残高証明取得を支援。

Q6 債権者調査

医療費、事業債務、公共料金、税等も照会。リスト作成・照会送付・一覧化を代行。

Q7 できること・できないこと

可:戸籍・登記取得代行、遺産目録、申述書作成、書類整備。不可:裁判・調停の代理、強制執行代理。争いは弁護士連携。

Q8 持参資料

必須:被相続人戸籍・死亡書類・相続人戸籍住民票・登記簿・通帳写し・ローン明細・固定資産税評価。可能なら医療費・保険・契約書等。

Q9 補正

指示を正確に把握し期限内提出。行政書士が解釈・収集・作成を行う。

Q10 争い後の連携

資料整理で弁護士へ引継ぎ。ネットワークでワンストップ対応。

緊急対応チェックリスト(直ちに行うべき3〜7項目)

- 死亡日と死亡書類写しの確保。2) 相続人の所在確認と記録。3) 銀行へ死亡通知・凍結。4) 戸籍・登記・通帳写し収集開始。5) 行政書士へ一次相談。6) 債権者候補への照会準備。

限定承認は「相続人が相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負う」手続きで、川崎市で相続に直面する方に実務的な利点があります。主なメリット:

- 個人資産を守れる(負担の上限化)― 住宅ローンや個人保証で生活基盤を毀損せず遺産内で精算可能(前述の事例参照)。

- 財産と負債の見える化― 家庭裁判所の手続き・遺産目録・公告により隠れ債務の早期発見が可能。川崎市役所の固定資産税情報や法務局資料と併用して評価精度を上げられます。

- 債権者との整理が公平に進む― 公的手続きに基づく公告募集等により多数債権者の整理が偏らない。

- 不動産処分の選択肢を確保できる― 換価・売却・共有解消等を検討でき、処分コストを考慮した判断が可能。

- 相続人間の争い予防につながる― 全相続人の共同申述が必要なため早期の情報共有と合意形成を促す。

- 税務・行政対応の整理がしやすい― 遺産目録整備で相続税要否や市税・国税の滞納把握、税理士との連携も行いやすい。

特に有効なケース:

- 負債額が不確定、債権者が多岐に渡る場合

- 不動産が複数で換価コストが高い場合

- 個人保証や事業債務が想定される場合

- 相続人が不動産を残したいが負債リスクを負いたくない場合

実務上の留意点(メリット最大化のため):

- 3ヶ月の起算点や相続人全員の合意など要件厳格性を遵守すること。

- 川崎市の固定資産税評価額・路線価、賃料収入の現況把握を早期に行うこと。

- 債権者調査は金融機関だけでなく医療機関や公共機関も対象にすること。

- 書類作成や家庭裁判所対応は専門家(行政書士等)に任せると信頼性と時間短縮が期待できる。

川崎市周辺にも当てはまるポイント

前述の基本ルール(起算点の確認、相続人全員の合意、債権者調査など)は横浜市や東京都多摩地域でも共通です。ここでは「地域差が実務に与える影響」と「隣接エリアで手続きを進める際の実務的な留意点」を、行政書士の立場から具体的に示します。

- 家庭裁判所・法務局・市役所の窓口の違いと利便性

管轄は最後の住所地だが、支部ごとの補正傾向や書式が異なる。事前に窓口確認し最新版を準備。登記簿は最寄法務局かオンラインで取得し、自治体ごとの税証明等は同時並行で照会。 - 不動産の評価・換価に関する地域差

固定資産評価は参考値。複数の実勢査定を取り、売却・買取・共有整理それぞれの期間と費用(仲介手数料、修繕・解体等)を比較して選択。 - 債権者調査・公告対応の実務上の工夫

公告は全国効力だが、金融機関や医療・介護は自治体情報が残ることが多い。各市区へ個別照会し早期照合で後出し債務を防止。 - 専門家ネットワークの活用

行政書士だけでなく弁護士・税理士・不動産業者と連携。地元慣行に詳しい士業を使うと交渉時間・コストを削減。 - 実務チェックリスト(隣接エリアで手続きする場合の優先順)

- 所在自治体ごとの固定資産税評価証明取得

- 各法務局で登記事項証明(オンライン併用)

- 地元金融機関・医療機関・市役所へ並行照会

- 遺産の地域別換価見込みを作成して遺産目録へ反映

- 家庭裁判所支部へ事前連絡し補正傾向確認

- 必要時に地元の弁護士・税理士・不動産業者と費用・期間を確定

結論:被相続人の最後の住所地に基づく管轄確認を行いつつ、隣接自治体分の資料収集と地元専門家連携を並行することが、遅延と追加リスクを避ける最短ルートです。

まとめと結論

前述を踏まえ、限定承認を検討する要点と実務指針を簡潔に示します。限定承認は「相続財産の範囲内でのみ債務を清算する」有効な手段ですが、要件・手続きは厳格で、3ヶ月の起算点と相続人全員の合意が成否を分けます。特に不動産が複数・共有化している場合や市税・医療費の後出しが想定される地域では、早期の情報整理と専門家介入が鍵です。

優先順位付き直近対応(着手順)

- 起算点確認と証拠保存(死亡日・診断書等)

- 相続人全員の意思統一(記録化)

- 口座凍結等の資産保全(無断引出し回避)

- 一次資料収集(戸籍・登記・評価・通帳等)

- 債権者当たり取り(市税・医療機関・金融機関等)

専門家に依頼すべき理由(行政書士の視点)

- 期限管理・書類網羅性の担保

- 申述書・遺産目録の作成・提出補助

- 債権者調査の実務支援

- 税理士・弁護士等との連携コーディネート

費用・期間目安(典型例)

- 書類収集・初期調査:2~6週間

- 申述作成・提出:1~3週間

- 家庭裁判所手続き含む決着:数ヶ月~1年

- 行政書士報酬(目録・申述代行):約8万~18万円

留意点

- 3ヶ月の起算点と相続人全員の共同申述を厳守

- 一部相続人の資産処分は単純承認リスク

- 手続き不備で効果が失われ得るため早期相談推奨

初回相談に用意する主な資料

- 被相続人の戸籍(出生~死亡)、死亡診断書

- 相続人全員の戸籍謄本・住民票

- 不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明

- 預貯金通帳写し、借入契約・ローン残高、医療費請求書等

期限管理と早動が最重要です。まず資料を揃え、速やかに行政書士等へ相談してください。

行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報

限定承認の検討・手続きは、期限管理・相続人の合意形成・債権者調査・家庭裁判所への申述書類作成など、事務的かつ法的に厳格な作業が同時並行で求められます。前述の内容を踏まえ、行政書士に相談することで期待できる具体的な利点と、相談前に準備していただきたい事項、当事務所(川崎市全域対応)の対応フローを以下に示します。

相談する主な利点

・期限(相続を知ってから3ヶ月)管理:起算点証拠収集と申述日程を確保

・書類の網羅性・整合性確保で家庭裁判所の補正を最小化

・債権者調査代行(金融機関・市税・医療機関等)で隠れ債務を発見

・相続人会議運営、合意書・議事録作成で争い予防

・税理士・弁護士等との連携窓口提供

当事務所の対応フロー(要点)

1 初回相談30分無料で期限と方針確認

2 必要書類提示・優先収集項目(代理取得協議可)

3 債権者一次調査、遺産目録(概算換価)作成・限定承認助言

4 相続人同意取得支援・合意文書作成

5 申述書等作成・家庭裁判所提出代行

6 申述後の債権届出対応・整理(必要時弁護士へ)

準備資料(主な例)

死亡証明、被相続人・相続人の戸籍(連続)、不動産登記・固定資産証明、預貯金通帳写し、借入契約書・ローン残高証明、医療費等(入手困難時は委任可)

費用目安

初回30分無料。書類収集+遺産目録作成+申述書作成・提出代行:8万円~18万円(実費別)。債権照会・追加調査や他士業連携は別途見積り。