ブログ

10.12025

代襲相続を誤解して相続人の調査が長引いた理由

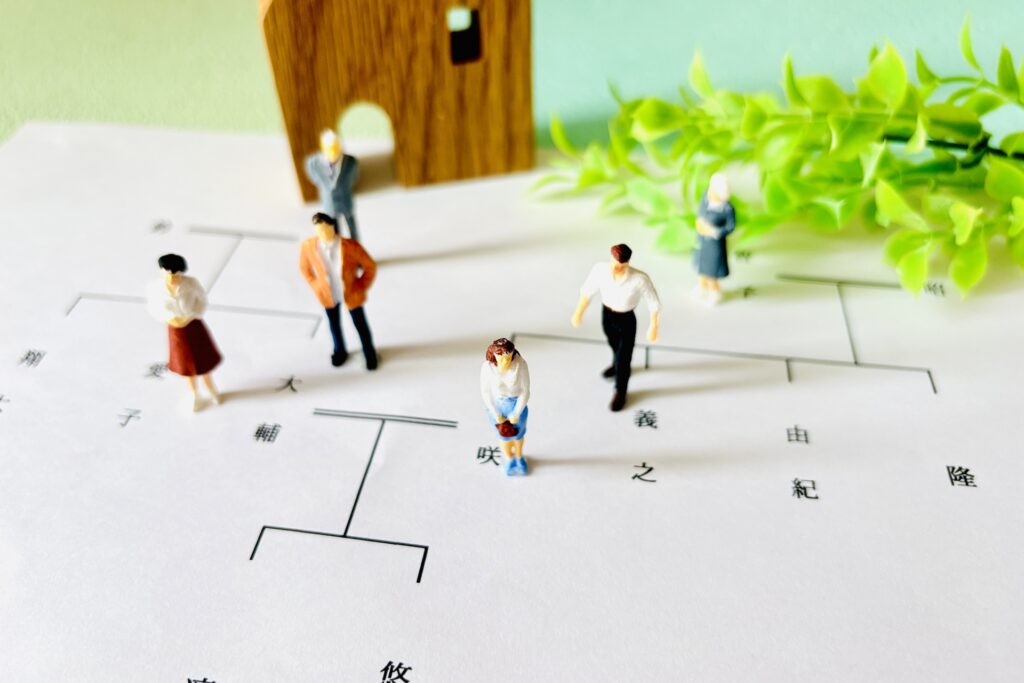

近年、川崎市でも高齢化・単身化や家族の都市間移動が進み、相続手続きで「代襲相続」に関する誤解が相続人調査を長引かせています。誰が代襲するか、いつ発生するか、どの戸籍や住民票を確認すべきかが不明確になり、戸籍収集や認識不足で手続きが停滞する事例が多発。例えば長男の先死亡で孫が代襲する場合でも「孫に権利がない」と誤解されることがあります。養子縁組・婚外子・改製原戸籍や本籍地が市外・海外の場合の郵送対応、区ごとの窓口運用差も時間をかける要因です。

相続人特定が遅れると銀行名義変更や不動産手続きが滞り、相続税申告(10か月)に間に合わないリスク、相続人間トラブル、海外在住相続人の証明取得費用増などの不利益が生じます。典型的な悩みは「孫が代襲相続するのか」「戸籍の取り寄せ先」「行方不明の相続人がいる場合の進め方」「期限が迫る中で相続人が確定できない」などです。

行政書士としての経験上、まず押さえるべきポイントは「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を確実に取得することと、被相続人の直系卑属(子や孫)や配偶者、直系尊属(父母)などの関係を正確に把握することです。代襲相続の有無は戸籍上の死亡順序と親子関係で決まるため、書類で裏付ければ多くの誤解は解消されます。川崎市では区ごとの窓口差や本籍地外の郵送手続きに注意が必要で、効率的な戸籍収集には事前確認が不可欠です。次節で行政書士の視点から詳しく解説します。

代襲相続の重要ポイント

- 代襲発生の実務的確認事項:被相続人に対する本来の相続人であったか、相続開始時点で本来の相続人が既に死亡しているかが鍵。戸籍の時系列確認(改製原戸籍含む)を必ず行い、再代襲や複数被代襲者の按分は相続関係図で示す。

- 役所の窓口運用と戸籍取得上の留意点:区役所ごとに運用や処理時間が異なるため事前確認。本籍地が市外・県外や改製原戸籍にまたがる場合は郵送で時間がかかるので早めに請求。

- 海外在住者や外国籍:在外公館証明、翻訳、領事認証が必要で時間と費用が増える。

- 養子・認知・婚外子など:戸籍と実態を厳密に照合。養子縁組成立日や相続放棄や廃除の有無で権利が変わるため個別判断。

- 行政書士が行う実務的な手順(推奨フロー):①被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍収集(改製原戸籍含む)②相続関係図作成③疑義点は追加証拠収集④相続人全員の確認・所在不明者対策。これにより後戻りを減らす。

- 銀行・不動産手続き:各機関で要求が異なるため、戸籍に基づく相続関係図、遺産分割協議書、印鑑証明等を準備し、法務局の様式も事前確認。

- よくある誤解: 「孫には権利がない」は誤解。代襲は自動適用ではなく戸籍での証明が必要。相続放棄や廃除があると判断が複雑。

- 書類チェックリスト:被相続人の連続した戸籍謄本、戸籍附票または住民票の除票。本来の相続人の戸籍謄本・住民票、必要に応じ改製原戸籍、除籍謄本、在外公館証明・翻訳・領事認証。

- 時間管理と費用感:戸籍取得や在外手続き、相続人探索には時間がかかるため、相続税申告期限や金融機関手続きのある場合は早めに専門家へ相談。川崎市内や他市町村間で処理期間が異なるので余裕を持つ。

以上のポイントを押さえれば、代襲相続の誤解や手続きの長期化を減らせます。行政書士としては、初動での戸籍収集と相続関係図作成を徹底し、不確定要素を早期に洗い出すことを強く推奨します。

川崎市での具体的なケーススタディ(行政書士の視点から)

ケース1:海外在住の孫が代襲相続人になる事案(多摩区在住の事例)

戸籍(改製原戸籍含む)で相続関係を確認、米国の死亡・出生証明取得とアポスティーユ、認定翻訳と領事認証を手配。銀行・法務局と突合し、相続関係図で親族説明。海外書類の取得・認証・翻訳に時間と費用を要し、早期の書類想定が重要。

ケース2:養子縁組の成立時期が争点となった事案(幸区の不動産名義変更)

戸籍で縁組成立日を確認、契約書や届出記録・証人供述を補強。争点が残る場合は家庭裁判所の審判を検討。登記で書類一つが差戻し原因となるため戸籍原本を徹底。

ケース3:行方不明の相続人と失踪宣告の適用(川崎区の遺産分割)

所在調査と記録を残し、通常失踪か危難失踪かを判断。失踪宣告申立てと並行して不在者財産管理人選任等の暫定措置を提案。失踪宣告は数か月〜1年程度を要す。

実務上の共通ポイント(ケースを横断して)

原本性・認証・正確な訳文が重要。早めの関係者説明と相続関係図で合意形成。区役所・法務局の要件差を事前確認。

実務的な次の一手(案件ごとに私が提案する行動)

- 戸籍で相続人確定。2. 海外は早期に現地証明の取得手配。3. 養子は戸籍原本と関連記録照合。4. 行方不明は探索記録と失踪申立てを視野に。5. 提出前に金融機関・法務局窓口でチェックリスト確認。

代襲相続の注意点

以下は行政書士としての実務経験に基づく注意点と具体的対策です。前述の一般論を踏まえ、現場対応に重点を置いて解説します。

- 代襲の発生時点と戸籍の時系列確認

- 相続開始時に本来の相続人が既に死亡しているかが要件。出生~死亡の連続戸籍を早期に取得。改製原戸籍や他市本籍は時間を要する。

- 相続放棄・廃除の影響

- 放棄や廃除があると代襲適用が変わる。放棄の時期や裁判記録等の証拠を確認。

- 再代襲・按分

- 複数代襲や再代襲は相続関係図で整理し、取り分を明確化して共有。

- 養子・認知・婚外子

- 縁組や認知の成立時期が相続権に直結。届出や家庭裁判所記録で裏付けを取る。

- 所在不明・失踪宣告

- 単なる所在不明は代襲にならない。失踪宣告は期間を要するため不在者財産管理人や仮処理を検討。

- 戸籍以外の補強資料

- 住民票除票、遺産分割協議書、死亡診断書、陳述書等を準備。金融機関・法務局で追加資料を求められることが多い。

- 区役所・法務局の窓口運用差

- 区ごとに運用や様式指示が異なるため事前確認で時間短縮。

- 海外在住相続人

- 現地証明書はアポスティーユや領事認証、翻訳が必要。早めに手配し相続税申告期限等に備える。

- 代理人活用の利点

- 戸籍請求、相続関係図作成、窓口照会など委任で手戻りを減らせる。委任状・本人確認を整備。

初動チェックリスト

- 被相続人の連続戸籍取得

- 本来の相続人の戸籍・死亡記録確認

- 放棄・廃除・認知・養子の証拠収集

- 住民票除票・戸籍附票取得

- 海外証明の手配(必要な場合)

- 相続関係図・証拠リスト作成と親族共有

- 区役所・法務局へ事前相談

上記により戸籍と補助証拠で代襲の可否・範囲を明確にし、窓口運用に対応することが短縮とトラブル防止の近道です。必要なら早期に専門家へ相談してください。

行政書士によるよくある質問と対策

Q1: 「孫(被相続人の孫)が代襲相続するって本当ですか?」

原則、子が相続開始時に既に死亡していれば孫が代襲。死亡時点は戸籍で確認。放棄・廃除・養子の成立時期で結論が変わる。戸籍収集2〜6週目安。

Q2: 「相続人の一人が行方不明。代襲は起こりますか?」

所在不明だけでは代襲不可。まず所在調査・探索記録を残し、必要なら失踪宣告や不在者財産管理人を検討。

Q3: 「金融機関が『孫は相続人ではない』と扱う。どうすればいいか?」

戸籍一式、相続関係図、遺産分割協議書等で裏付け。事前照会で提出書類を確認。

Q4: 「戸籍が改製原戸籍にまたがっている。どのように進める?」

改製原戸籍を含め本籍地ごとに請求。委任状で代理取得すると効率的。

Q5: 「相続税申告期限が迫っているが相続人が確定しない」

税理士と連携し仮申告や納付計画を検討、優先的に資産目録・暫定相続人を確定。

Q6: 「海外在住の相続人がいる。書類の取得手順は?」

アポスティーユ・領事認証・翻訳等を確認し現地代理で取得。国次第で1〜3か月以上。

Q7: 「当事者間の感情的対立で戸籍は揃ったが合意が得られない」

透明な資産目録・複数の分割案提示、調停や弁護士介入を提案。

Q8: 「行政書士に依頼すると何ができるのか、費用は?」

戸籍収集、相続関係図、遺産分割協議書作成、銀行・市区町村への照会代行等(訴訟代理不可)。費用は数万〜数十万、見積提示。

Q9: 「家庭裁判所を検討すべきケースは?」

合意不能、失踪宣告、調停・審判、廃除・欠格争い等。書類準備支援は可能。

Q10: 「実務で陥りやすい落とし穴は?」

書類不備、改製原戸籍の取りこぼし、海外書類の認証不足、感情対立での遅延。

Q11: 「川崎市の各区役所で手続きする際の実務的なコツは?」

事前に窓口へ必要書類・委任状形式・処理期間を確認し余裕を持って請求。

Q12: 「すぐ使える文例:遠方の親族へ戸籍請求協力を依頼する簡易文」

文例案:費用負担明記、郵送/委任の選択、返信期限を入れると回収率向上。

最後に:事案で結論が変わるため、家庭裁判所対応や税務調整が必要な場合は現地窓口と連携し具体的作業計画と見積りを提示します。

川崎市全域での代襲相続のメリット

前述の難点を踏まえ、代襲相続を正しく理解・手続きする利点を行政書士の実務視点から整理する。代襲制度は「血族による権利の連続性」を守り、直系卑属(子)の先亡による相続分の欠落を防ぐ。

- 相続権の実効性確保と権利保護:孫等が法的に相続分を継承する。

- 遺産分割交渉の明確化と短期化:戸籍・相続関係図で人と分配が明示され、金融機関や法務局対応が円滑に進む。

- 相続手続きの効率化:行政書士が窓口調整・書類統一を行い差戻しや重複作業を減少させる。

- 未成年・認知相続人の保護:代理人選任や財産管理の設計で利益を守る。

- 相続税・申告対応の準備:相続人確定が税理士連携を容易にしリスクを低減(税務判断は税理士へ)。

- 家族関係の円滑化と紛争予防:法的根拠による透明化で訴訟リスクを下げる。

実務でメリットを最大化するための具体的な手順(行政書士の推奨)

- 相続開始直後に戸籍類と相続関係図を作成し、代襲有無を最優先で確認する。

- 本籍地が複数の場合は郵送請求や代理取得を並行して時間短縮する。

- 未成年や海外在住者がいる際は代理手続き・翻訳・認証を早期手配する。

- 銀行・不動産・税務の窓口へ事前相談し必要書類リストを確定して差戻しを防ぐ。

- 合意形成が困難な場合でも、法的根拠に基づく資料を整え調停・審判での立証を容易にする。

川崎市周辺にも当てはまるポイント

- 本籍が複数自治体にまたがるときの効率化

被相続人の改製時期と本籍一覧を整理し自治体別に郵送フォーム等をチェック。遠方は早め(数週間〜1か月)、委任状で代理取得。 - 委任取得(代理請求)を前提にした委任状の必須要素

委任者・代理人の氏名等、目的、取得対象期間、署名押印、本人確認写し。自治体差でテンプレ調整。 - 遠隔地・海外の相続人とのやり取りで役立つ実務ルール

取得依頼文で費用負担・返信方法指定。海外文書は即スキャン保管。アポスティーユ等は期間長化の要因。 - 銀行・法務局・税務署の横断照会に備える

機関別チェックリストを作り、支店差や法務局と事前確認。原本還付希望は明記。 - 情報管理と証拠保存の実務

戸籍等はタイムスタンプ付きで電子保存し、取得履歴を案件表で記録。口頭情報は陳述書で署名取得。 - 隣接地域での実務差(注意点)

窓口運用や手数料等の差を運用表で管理。金融機関は支店担当まで確認。 - 実務上の想定スケジュール(目安)

近隣数日〜2週、跨り2〜6週、海外1〜3か月、登記等2〜6週。 - 実務で使える簡易テンプレ(依頼文・委任状の要素)

目的・範囲・費用・返信方法・連絡先を明記。委任は対象期間や取得方法まで指定。 - 早期に専門家を入れるメリット(実務的観点)

初動で行政書士が設計・並行処理すると期間とコストが削減。

これらは川崎市の事例で得たノウハウを、隣接する自治体にも適用可能な形で整理した実務ポイントです。現場では各自治体の最新ルールや個別事情で最適解が変わるため、案件ごとに窓口確認・書類整備を怠らないことが最も重要です。

まとめと結論

前述のとおり、代襲相続に関わる手続きが長引く主因は「相続人の確定が遅れること」と「戸籍・証明書類の不備や取得遅延」です。結論として、被相続人の戸籍を起点に相続関係図を早期に作成し、不確定要素を優先的に潰すことが最も重要です。以下、直ちに取るべき行動指針と注意点。

- 最優先(72時間目安)…被相続人の連続戸籍・改製原戸籍・除籍、住民票除票・戸籍附票を請求。区役所窓口や郵送方法を事前確認。

- 優先論点…代襲要件確認(相続開始時の子の死亡)、相続放棄(知った時から3か月)、相続税10か月を意識。

- 問題例…海外在住は公的証明の認証と翻訳、行方不明は所在確認や失踪宣告準備、養子等は家庭裁判所記録や契約証拠を収集。

- チェックリスト…被相続人の戸籍・住民票除票・固定資産台帳、相続人の戸籍・住民票・印鑑証明、委任状。

- 川崎市留意…区役所間の対応差、法務局・金融機関の書類厳格性を確認。

- 期限管理…戸籍収集は数週間〜数か月、海外はさらに長期。ガント化して共有。

- 専門家相談に持参…戸籍等の書類、預貯金口座一覧、不動産謄本、委任状等。

最後に、代襲相続の法的判断は戸籍上の事実に基づきますが、川崎市特有の窓口運用や海外・行方不明等の実務的な障害は現地対応力で短縮できます。初動での戸籍収集と相続関係図の作成により、金融機関対応や不動産名義変更、相続税申告がスムーズになります。早期着手が最も費用と時間の節約になるため、迷ったら速やかに専門家(行政書士や税理士、必要であれば弁護士)へ相談し、上記チェックリストをもとに優先順位を定めて手続きを進めてください。

行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報

なぜ行政書士に相談するべきか

戸籍請求や改製原戸籍の設計、役所・銀行ごとの書類調整、海外証明や行方不明者対応、相続人間の合意支援、期限管理など実務上の初動ミスや事務的障壁を防ぎます。

当事務所が提供する主な業務

戸籍収集・相続関係図作成・代襲相続照合・遺産分割協議書作成・金融・法務局・税理士等との連絡調整・海外書類手配・失踪宣告関連書類支援。

依頼から完了までの標準的な流れ(目安)

1 問い合わせ・初回ヒアリング 2 面談・委任契約 3 戸籍収集 4 相続人確定と方針提示 5 書類作成・提出 6 完了報告。

費用の目安(事案により変動します。具体見積は個別提示)

初回面談5,000〜10,000円、戸籍代行10,000〜40,000円、相続関係図15,000〜50,000円、遺産分割50,000〜200,000円。海外は実費+手配料。

ご相談時にご準備いただきたい資料(初回で不要な場合もありますが有ると迅速です)

被相続人の戸籍・除票、不動産登記事項証明、預貯金通帳写し、相続人情報、遺言や家庭裁判所記録、海外在住者の所在国。

対応エリア(川崎市内全区および近隣連携)

川崎市全区対応。横浜市・東京都隣接区等とも連携。遠方手続は委任で代行します。

行政書士にできないこと(注意点)

訴訟での代理は不可。相続税申告は税理士の業務(連携は可)。

プライバシーと安心の取り組み

守秘義務厳守、電子保存は適切なセキュリティ。契約前に業務範囲・報酬を明示し、追加費用は事前説明します。

お問い合わせ方法(川崎市エリア対応の一般的な案内)

フォーム・電話・メール・オンライン対応。簡易電話相談は案件により無料の場合あり。平日夜間・土曜は要予約。

ご依頼前の注意点

相続放棄は原則「知ってから3か月」、相続税申告は10か月等、期限厳守。戸籍や海外書類は時間を要するため早めの相談を推奨します。